近日,由中国财政发展协同创新中心(简称“中心”)教授、博士生导师姚东旻,中心博士生徐傲晗、彭卓然共同撰写的论文《从创新本质看我国财政支持科技创新的路径优化——社会演化理论的视角》在我校A类学术期刊《南开经济研究》2024年第12期刊发。

【创新的本质与内在机制】

不确定性被广泛认为是创新的本质,深刻影响着创新的方向和结果。创新本身是一个适应性“试错”过程,过程是不确定性的,受到随机“涨落力”的影响。

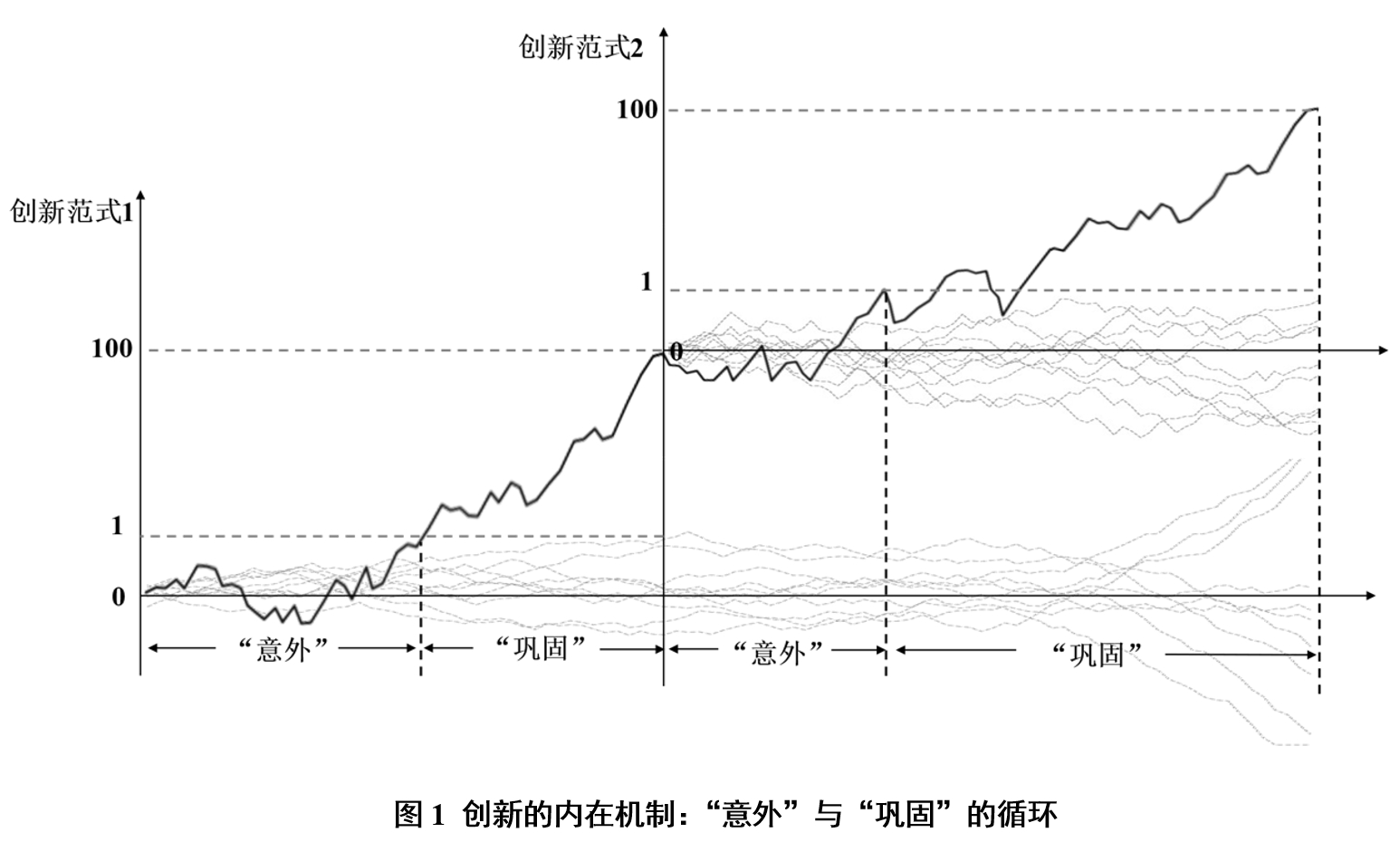

创新并非线性的、持续的过程,其内在机制是“意外”与“巩固”的交替出现。“意外”与“巩固”的循环是创新的内在机制。“意外”指的是对传统智慧出人意料的挑战(甚至颠覆),比如“0—1”的跳跃式或激进式创新。这种“意外”往往源自基础研究。与此相对,把连续、缓慢、积累的过程称为对知识的“巩固”,比如“1—10—100”的累积式或渐进式创新。“巩固”源自于应用研究和试验发展。“意外”和“巩固”相辅相成,不断循环往复。一方面,“意外”孵化“巩固”,另一方面,“巩固”也孵化“意外”。

“意外”与“巩固”不断循环,范式的创建与延伸同样呈现出这种循环递进的关系。“意外”为“巩固”奠定基础,而“巩固”又为未来的“意外”播下种子,“意外”与“巩固”在循环中推动科技创新不断向前发展。

【演化视角下的科技创新过程】

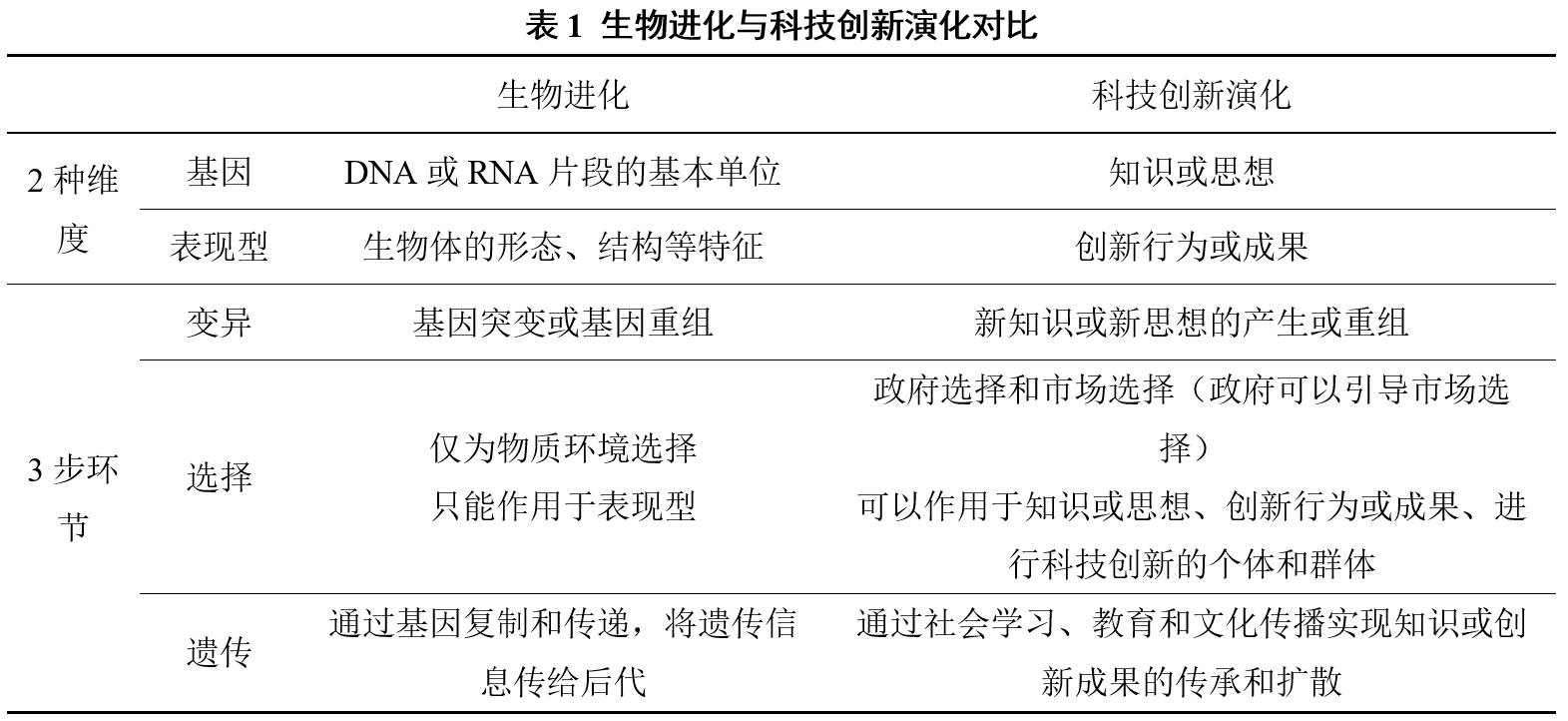

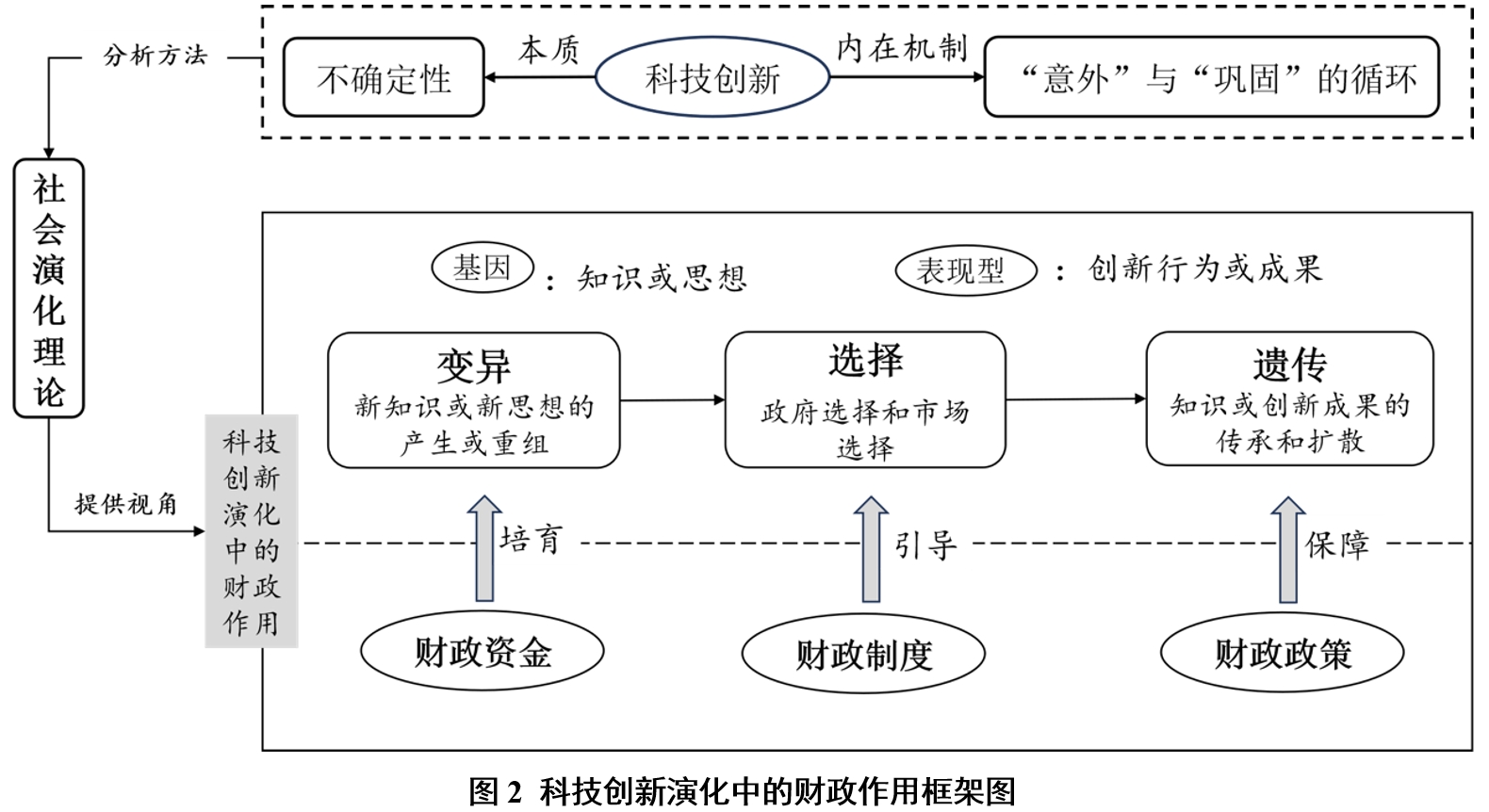

本部分基于社会演化理论,通过对比生物进化和科技创新演化,系统分析了科技创新过程中的“2种维度、3步环节”。

在使用社会演化理论分析科技创新时,“知识或思想”为“基因”,是驱动创新的核心要素,知识或思想的不断累积、变异和重组是科技创新演化的核心;“创新行为或成果”为“表现型”,是知识或思想在整个创新体系中付诸实践的产物,通过实际应用展现出科技创新的效果。生物进化需要经过自然“变异-选择-遗传”三步环节,类比到科技创新领域,人工“变异-选择-遗传”三步环节是充分解释科学知识进化的关键,也是生产技术的关键,三步环节相互依存,共同推动了科技创新的演化进程。

【科技创新演化中的财政作用】

财政是政府执行意志的主要手段,其支持科技创新的方式主要包括直接和间接两种,直接支持是指政府通过财政预算资金或专项基金等以货币形式直接投入科技创新活动;间接支持则聚焦政府的顶层设计和统筹协调,以财政制度和财政政策等非货币形式间接影响创新主体之间的交互并优化科技创新外部环境。科技创新演化的不同环节会受到多种财政工具支持,但侧重点不同。财政资金的直接支持主要在“变异”阶段发挥作用,通过提供普惠型资金支持为创新的诞生提供更多可能。

第一,财政资金培育创新的“变异”。财政资金在科技创新的“变异”阶段发挥了基础性和战略性的作用,为“意外”的发生提供适合的“土壤”。一方面,财政资金的投入规模直接影响了创新活动的广度和深度。于“变异”阶段大范围的、不具体筛选某一领域的资金投入可以增加“变异”的概率,扩大创新活动的广度。稳定的财政投入还可以拓展研究的深度。许多创新活动,尤其是高创新风险的开创性项目需要较长的研发周期,长期稳定的财政资金支持可以推进这类研究的深入开展。另一方面,财政资金的灵活有效配置有助于创新文化的形成,间接地为创新想法的诞生提供更多可能。

第二,财政制度引导创新的“选择”。科技创新演化模式下“选择”可分为市场选择和政府选择。在市场选择层面,类似于生物进化中的自然选择,市场充当“环境压力”的角色,选出具有市场需求契合度和潜在商业价值的创新项目。这种筛选具有一定的短视性和局限性,可能忽视高风险、高潜力但缺乏成熟市场的前沿技术。为了弥补市场机制配置创新资源的不足,政府可以通过适当干预,在知识创造与知识应用之间提供内在协调,引导市场选择。在政府选择层面,政府可以根据需要和目标设定框架,有针对性地对符合演化逻辑或国家重要战略方向的科技创新进行选择。

第三,财政政策保障创新的“遗传”。政府可以通过财政政策打通传播与转化渠道,进一步保障经过“变异”和“选择”环节的科技创新知识与成果的“遗传”。一方面,政府通过财政补贴与税收优惠解决科研成果转化的资金短缺和市场适应性不足问题,并设计差异化政策激励企业投入技术开发和市场推广,打造良性转化链条。另一方面,以财政为核心搭建技术交流平台,联结政府、学术界与产业界,协同金融与产业政策,加速科技成果市场化进程,促进产业升级和经济增长。

【演化视角下财政支持科技创新的中美比较】

中国和美国作为全球科技创新的两大重要引领者,各自采用了不同的财政支持创新模式,这与两国各自的体制和政策导向密切相关。通过演化视角深入比较两个国家财政支持科技创新模式的差异,可以更好地理解财政在科技创新过程中的重要作用,为财政支持科技创新路径优化提供有益借鉴。

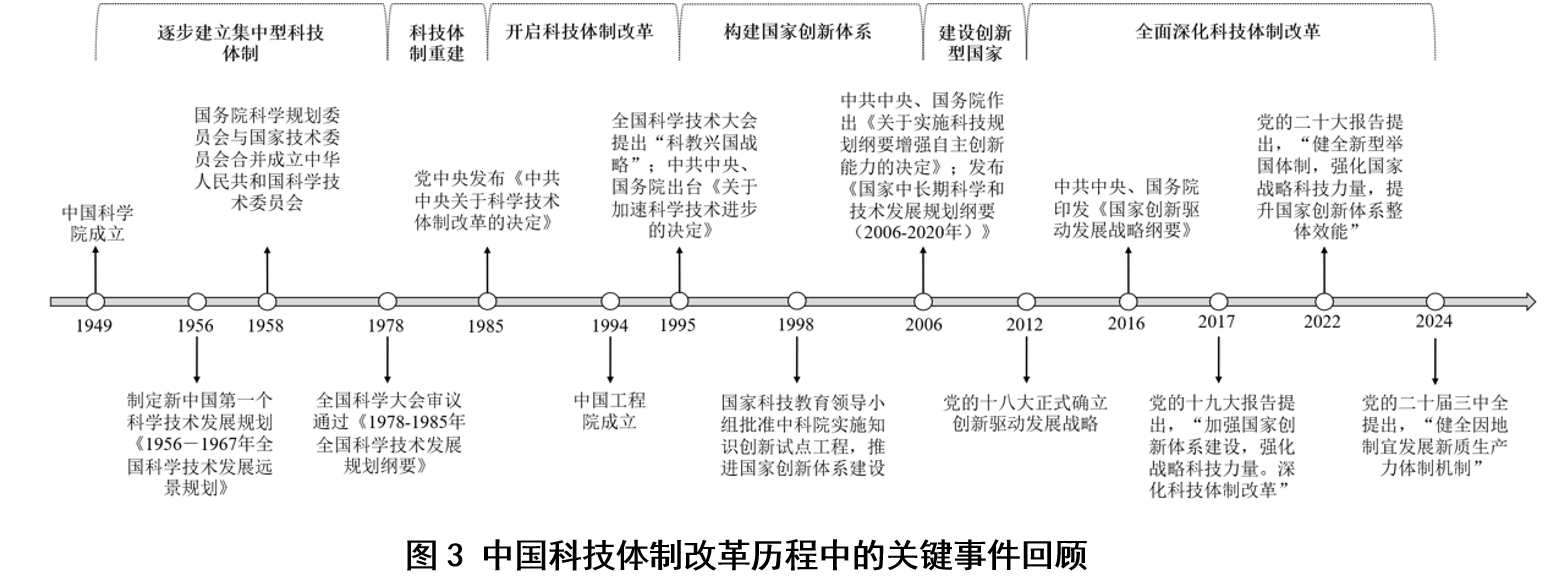

从科技体制发展历程来看,美国的科技体制具有多元化、分散化的特点,大学、企业与研究机构是科学研究的主体力量,政府通过财政资金投入、政策引导和创新体制构建等方式,有效整合创新资源。我国形成了一套与政治体制相匹配的科技体制,政府通过自上而下的方式制定科技政策、目标与战略,确保国家科技发展的方向与整体经济社会发展目标保持一致。

在“变异”环节,美国通过稳定的财政资金投入支持科研项目研发,同时通过美国国防高级研究计划局打造颠覆性的创新生态。与美国相比,我国基础研究经费水平占比较低,亦缺乏集中财政力量专攻突破性技术的独立科研机构。此外,国家自然科学基金委员会的资助机制在一定程度上也限制了选题自由度和科研人员探索的积极性。

在“选择”环节,美国通过多部门、多主体协同实现技术与项目的高效筛选工作,此外,美国国家科学基金会筛选科研项目的程序科学,促进了不同领域之间的交流合作。项目官员针对专家评审结果的二次评审保障了资助的准确性。我国的关键技术预测与选择工作与国家需求匹配度还有待提升。此外,我国国家自然科学基金评审项目的方式还存在项目评审专家结构分布不平衡、再评议程序缺乏、项目申请书与审阅人匹配契合度不高等问题。

在“遗传”环节,美国科技成果转化模式较为成熟,例如,通过制定创新伙伴关系计划,帮助受到美国国家科学基金资助的获得者建立与业界的合作伙伴关系。此外,美国成立了联邦实验室技术转移联盟、国家技术转移中心等系统化的科技成果转化机构。与美国相比,我国的科技成果转化机制仍然面临基础研究与应用研究、试验开发之间的部分脱节,规范化的科技成果转移转化平台还需加快布局。

【演化视角下财政支持科技创新的优化路径】

演化视角下,本文认为完善财政支持科技创新的优化路径需要将财政支持模式与科技创新“变异-选择-遗传”环节的规律特点结合起来,基于我国科技体制改革的成果与发达国家的先进经验,提出具体的优化措施。

第一,厚植“变异”的土壤——加大对基础研究的财政支持。一是加大基础研究的财政投入力度,不断提高基础研究经费投入占GDP、占研发经费的比重,增加基础研究创新“变异”的总体概率水平。二是拓宽基础研究的财政投入范围。政府应避免过早锁定某一研究方向或领域,积极拓宽基础研究的总体范围,为不同学科和领域提供普惠的基础研究资金。三是探索构建专业化的基础研究团队专攻关键核心技术和前沿科学问题,促进更多“从0到1”的颠覆性、原创性科技成果的产生,推动技术创新和长期经济增长。

第二,完善“选择”的手段——建立政府与市场协同配合制度。一是优化关键技术预测与选择机制,提升关键技术预测与选择的全面性,打造由政府、学界、业界及其他社会各界人士组成的专家网络库,确保宏观决策的科学性。同时强化针对前沿技术和颠覆性技术的动态趋势研判。二是改革现有的创新项目评审制度。对于风险大、投入大的非共识项目,贯彻落实“专家实名推荐的非共识项目筛选机制”,激励更多的潜在创新项目。在此基础上,进一步完善现行的同行评议制度,以多元视角对项目进行全面梳理和可行性评估。

第三,打通“遗传”的渠道——构建系统性的科技成果转化体系与合作平台。一是构建政府主导的多主体资金支持机制,探索财政资金与风险投资、私募股权投资基金的合作,吸引更多社会资本向科研成果转化项目倾斜。二是打造组合式、协同式的政策支持体系,通过所得税减免、财政资金补助和发放科技创新券等方式多维度助力科技成果转移转化。三是打通科技创新成果的转化渠道,由各地政府主导建立多层次、多领域的合作平台,汇聚高校、科研院所与企业的资源。同时通过定期组织论坛、展览和路演等活动,推动科研成果与产业需求的对接。

撰稿:徐傲晗、彭卓然

审核:姚东旻

责编:姚广