近日,中国财政发展协同创新中心(以下简称“中心”) 副教授、博士生导师姚东旻及其硕士生李浩阳、博士生张鹏远共同撰写的论文《财政补贴VS.政府自营:“兜底”动机下政府干预公共品提供的策略选择》被管理科学与工程学科权威期刊《中国管理科学》录用刊发(2021年第3期)。《中国管理科学》是国家自然科学基金委认定的管理科学类A级期刊(也是我校A类期刊),2019年被评为“中国最具国际影响力学术期刊(人文社会科学)”。

文章从写作到发表历时接近两年,是中心新市场财政学研究团队在经济学与管理学跨学科领域的重要研究成果,是在新市场财政学研究范式下对“市场平台观”的一个理论模型实践。文章彻底贯彻新市场财政学的“市场平台观”视角,将政府和企业视为市场平台上的参与者,无论是政府还是企业,都需要借助市场机制进行交易互动,政府参与市场活动是以满足特定消费者对基本公共品的社会共同需要、实现公共价值最大化为根本目标。文章的研究结论为政府的市场干预实践提供了一定的理论注解和现实参考,为研究我国政府、公共部门与私人部门在市场平台之上的互动关系提供了一个明确的数理模型依据。

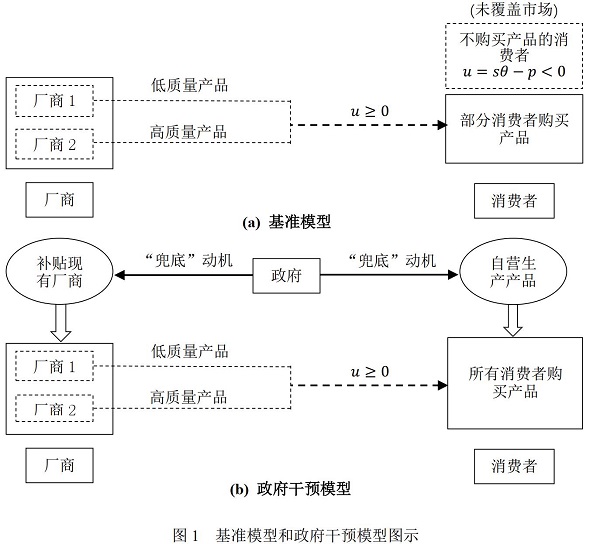

现代政府的一个基本功能就是保障全民的基本公共品(公共服务)需求,因此与一般商品相比,当企业无法满足部分居民的基本公共品需求时,政府具有全面覆盖居民需求的“兜底”动机。本文使用内生化的市场覆盖因素刻画政府的“兜底”动机,并基于市场垂直竞争框架建立了基准模型和政府干预模型两个模型以讨论与政府干预的最优策略相关的三方面现实问题:第一,通过基准模型推导市场自发竞争时消费者的需求覆盖状态,即市场覆盖情况,进而讨论政府干预的边界问题;第二,通过政府干预模型推导补贴和自营两种干预方式覆盖市场上所有消费者的消费需求(以下简称市场全覆盖)的可行性,进而讨论政府在不同干预方式间的决策问题;第三,通过比较不同干预情形下的消费者剩余水平,可求解出使消费者境况改善程度最大的最优干预策略,以此总结政府干预的现实决策依据。文章的建模思路如下图所示:

研究发现:第一,消费者支付意愿和厂商生产意愿两个因素决定了政府干预与否的边界条件,对于消费者支付意愿较低或者厂商生产意愿较低的公共品,可能存在未覆盖市场,政府具有干预动机。第二,这两个因素还分别确定了补贴和自营两种干预方式的可行范围,政府应选择与之匹配的干预方式,否则将因干预方式的错配而致使干预无效。具体而言,若存在少部分支付意愿消费者未被覆盖,政府应采取自营方式干预;若未覆盖市场由厂商生产意愿较低所致,政府应采取补贴方式干预。第三,出于消费者剩余最大化考虑,政府应在少部分消费者未被覆盖的情况下采取自营高质量产品的策略进行干预,在未覆盖市场由厂商生产意愿较低所致的情况下采取补贴高质量厂商的策略进行干预。

此外,本文还梳理了现实中政府干预实践对理论模型的推导结论予以验证。对于矿泉水等必需消费品,政府很少干预其供给。对于肉蛋等基本消费品、医疗等基础设施服务,政府往往会采用不同方式干预其供给。具体而言,肉蛋等基本消费品的未覆盖市场由部分需求迫切的、支付能力不足的消费者组成,政府常采用自营高质量产品的策略进行干预;医疗等基础设施服务的未覆盖市场由厂商的生产意愿不足所致,政府常采用补贴高质量厂商的策略进行干预。

本文的理论模型为政府干预实践提供了一定理论逻辑和现实依据。现实中,在确定干预动机后,政府能够权衡公共物品市场上的消费者支付意愿水平和厂商生产意愿水平,探明未覆盖市场的产生原因,进而“对症下药”,选择适用的干预策略。具体而言,当厂商生产意愿较低产生未覆盖市场时,政府应从提高厂商生产积极性的角度选择补贴高质量厂商策略;当少部分消费者的迫切需求未被覆盖时,政府应选择自营高质量策略直接满足其需求。

阅读原文:http://123.57.62.217/CN/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.0367